Was sollten Aktuarinnen/Aktuare zur Elementarschadenversicherung wissen? Eine aktuarielle Standortbestimmung in drei Teilen

Regelmäßig nach größeren Natur-Ereignissen wie z.B. der Sturzflut 2021 im Ahrtal und an der Erft oder dem Pfingsthochwasser 2024 in Süddeutschland erscheint das Thema Elementarschaden-versicherung auf der Agenda der drängenden zu klärenden Fragen. Insbesondere werden dann in der Politik Rufe nach einer Versicherungslösung laut, die dabei hilft die Beseitigung der Schäden

finanziell abzufedern, ohne auf öffentliche Finanzmittel zurückgreifen zu müssen.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass in dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU eine Absichtserklärung abgegeben wurde, das Thema Naturgefahrenversicherung noch in dieser Legislaturperiode anzugehen und zu einem Abschluss zu bringen.

Um Aktuarinnen und Aktuaren eine informierte Begleitung der politischen Diskussionen zu ermöglichen, hat die Arbeitsgruppe Klimawandel: Implikationen für die Schadenversicherung die hierfür notwendigen Fakten zusammengestellt. Wir wollen die Annäherung an das Thema in drei Schritten vornehmen. In diesem 1. Teil werden wir die grundlegenden Aspekte einer Naturgefahrenversicherung

aufgreifen und den Status quo beschreiben. Der zweite Teil wird dann einen Blick auf entsprechende Versicherungsmodelle anderer Länder werfen und deren Vor- und Nachteile darstellen und beleuchten. Im dritten Teil werden wir analysieren, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit die von den Koalitionären beabsichtigte Einführung einer Elementarschadenpflicht-versicherung aus aktuarieller Sicht ein Erfolgsmodell werden kann.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Absichtserklärung im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD (unterzeichnet am 05. Mai 2025). Diese lautet wie folgt:

„Wir führen ein, dass im Neugeschäft die Wohngebäudeversicherung nur noch mit Elementarschadenabsicherung angeboten wird, und im Bestandsgeschäft sämtliche Wohngebäudeversicherungen zu einem Stichtag um eine Elementarschadenversicherung erweitert werden. Dabei prüfen wir, ob dieses Modell mit einer Opt-Out-Lösung zu versehen ist. Um eine langfristige Rückversicherbarkeit sicherzustellen, führen wir eine staatliche Rückversicherung für Elementarschäden ein. Die Versicherungsbedingungen werden weitgehend reguliert. Wir prüfen, wie Planungsträger in den Ländern für ihre Verantwortung bei der Bauleitplanung in besonders schadensgefährdeten Gebieten sensibilisiert werden können und konkretisieren die Staatshaftungsregeln der planenden Körperschaften, die neue Baugebiete in bisher unbesiedelten Arealen trotz dieser Risiken ausweisen. Die Belange der Mieterinnen und Mieter haben wir dabei im Blick.“

Aus unserer Sicht ergeben sich aus dieser Absichtserklärung fünf Dimensionen, die wir betrachten wollen und analysieren müssen – auch vor dem Hintergrund, dass man sich bereits jetzt gegen Elementargefahren versichern kann:

• Deckungsumfang: Was soll in welchem Umfang gegen welche Gefahren versichert werden?

• Risikomerkmale: Wie können besonders schadengefährdete Gebiete klassifiziert werden? Wie kann bzw. sollte das Risiko durch bestimmte Merkmale in Risikoklassen eingeteilt werden, die den

Schadenbedarf oder hier besser den Schadensatz differenzieren?

• Prävention: Lässt sich durch Schadenvermeidung bzw. -minderung eine langfristig für die Versicherungsnehmerinnen/-nehmer bezahlbare Prämie sicherstellen?

• Kumulkontrolle: Wie kann sichergestellt werden, dass Größtschadenereignisse keinen negativen Effekt auf das Versicherungsangebot haben?

• Kapitalbedarf: Welche Kapitalausstattung benötigt der Versicherungsmarkt bei einem flächendeckenden Angebot einer solchen Versicherung? Kann ein staatlicher Rückversicherer dazu beitragen, die

Existenz eines funktionierenden Versicherungsmarktes sicherzustellen?

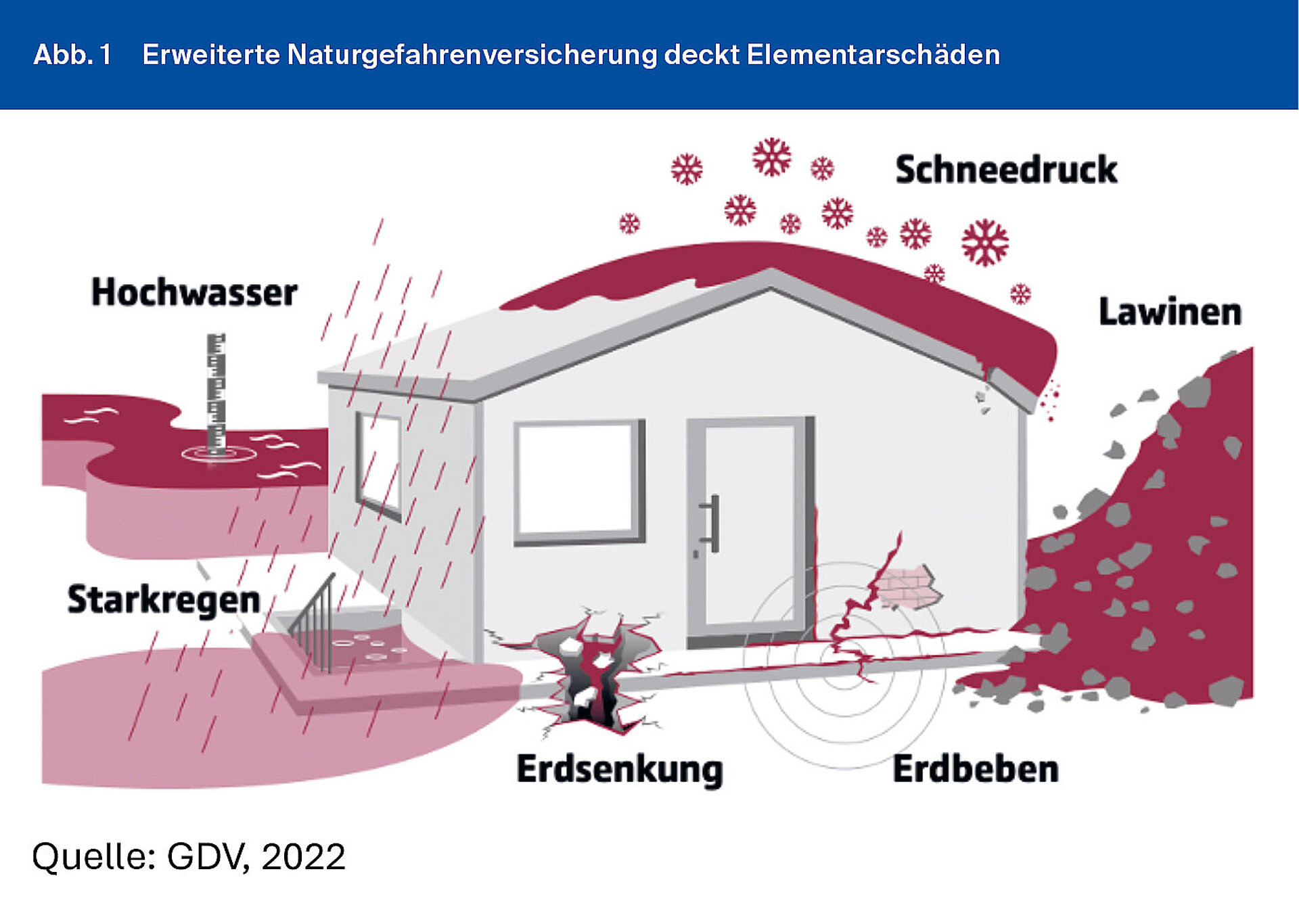

Elementargefahren entstehen aus dem Wirken der Natur, d.h. ohne unmittelbare menschliche Verursachung – mittelbar ist eine Beeinflussung durch menschliche Aktivitäten möglich, siehe Klimawandel. In zahlreichen Produkten der Sach- und Kaskoversicherung von privaten und gewerblichen Risiken werden Elementargefahren gedeckt. Dabei werden verschiedene Gefahren teilweise gebündelt versichert. Zu den Elementargefahren zählen aktuell gemäß den im Markt verfügbaren Versicherungsbedingungen für die Elementardeckung die Gefahren

• Überschwemmung,

• Starkregen,

• Rückstau,

• Erdbeben,

• Erdsenkung,

• Erdrutsch,

• Schneedruck,

• Lawinen und

• Vulkanausbruch.

Abbildung 1, wie diese der GDV in der aktuellen Elementar-Studie verwendet, zeigt, wie die genannten Gefahren auf ein Gebäude wirken können.

Manche Elementargefahren, z.B. Sturmflut, werden aufgrund der sehr hohen Kapitalanforderungen sowie (bisher) dem Fehlen valider Modelle unter den aktuellen Bedingungen nicht versichert. Nicht versichert werden auch Schäden durch Grundwasser, wobei diese oft als Folge von baulichen Mängeln angesehen werden und somit eher ein haftungsrechtliches Problem darstellen.

Die oben genannten Elementargefahren stellen allerdings keine abschließende Aufzählung aller möglichen Naturgefahren dar. Zudem wird aus dem Begriff Elementargefahren nicht ersichtlich, was diese von den anderweitig gedeckten Gefahren Sturm/Hagel unterscheidet und warum diese nicht mit Sturm/Hagel zu der Teilsparte Versicherung gegen Naturgefahren zusammengefasst werden. Wir sehen als einen möglichen Grund dafür, dass die Gefahren Feuer, Leitungswasser bzw. Sturm/Hagel jedes Risikoobjekt betreffen könnten und somit ein Versicherungsangebot auf eine entsprechend breite Nachfrage traf. Das Überschwemmungsrisiko wurde in der Vergangenheit hauptsächlich für Gebäude in der Nähe von größeren Flüssen als relevant erachtet. Daher traf ein potenzielles Angebot auch nur auf eine geringe Nachfrage, was ja auch die geringe Versicherungsdichte der aktuellen Elementarzusatzdeckung zeigt.

Aufgrund der Erfahrungen einiger sehr großer Ereignisse (Oderflut 1997, Elbehochwasser 2002, Elbe- und Donauhochwasser 2013, Sturzflut Ahrtal in 2021) wird das Überschwemmungsrisiko als das größte Risiko innerhalb der Elementardeckung angesehen. Ob dies so bleibt, ist fraglich. Mit dem Klimawandel beobachten wir nicht nur steigende Temperaturen, sondern auch eine Veränderung der

Frequenz und Intensität von Extremwetterereignissen wie Überschwemmungen durch Starkregen. Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Damit werden extreme Niederschläge intensiver. Zudem werden Wetterlagen im Mittel persistenter, was sowohl längere Phasen mit deutlich mehr Niederschlag als auch Dürreperioden zur Folge haben könnte. Im Zuge dieser Veränderung ist möglicherweise auch mit einer Veränderung der Bedeutung der einzelnen Gefahren innerhalb des Produktes Elementar zur rechnen. Zudem müssen wir uns darauf einstellen, dass wir zukünftig möglicherweise weitere Naturgefahren wie z.B. Wildfire (nicht zu kontrollierender [Großflächen]brand) berücksichtigen müssen. Die aktuelle Analyse der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA zu den Naturgefahren in Solvency zeigt gerade, dass bei den Aufsichtbehörden ein Bewusstsein besteht, dass neue Gefahren auftreten können, auch wenn die Gefahr Wildfire derzeit von der EIOPA noch nicht als bedeutend eingeschätzt und deshalb noch nicht in die Rechnungen zum Naturgefahrenkapitalbedarf einbezogen wird. Da die Gefahr Feuer in den überwiegenden Versicherungsverträgen bereits als klassische Grundgefahr enthalten ist, kann man darüber diskutieren, ob Wildfire überhaupt bei der Berechnung des Naturgefahrenkapitalbedarfs berücksichtigt werden sollte. Jedoch zeigt sich bei allen Naturgefahren – inklusive Sturm/Hagel – eine Tendenz zu größeren Kumulen. Insofern wäre eine solche Zuordnung durchaus gerechtfertigt. Wie das Jahr 2025 gezeigt hat, führt die Veränderung der klimatischen Bedingungen im Gebirge zudem zu neuen Gefahren – etwa durch Bergstürze wie im Schweizer Bergdorf Blatten.

Im weiteren Verlauf werden wir uns bei unseren Betrachtungen primär auf die Elementardeckung für Wohngebäude beschränken, wie es auch in der Absichtserklärung vorgesehen wurde. Wohngebäude sind Gebäude, die im Gegensatz zu Bürogebäuden oder Lagerhallen hauptsächlich Wohnzwecken dienen. Jedoch zeigte gerade die Katastrophe im Ahrtal, dass nicht nur die klassischen Wohngebäude,

sondern auch der Inhalt dieser Gebäude sowie Betriebe und vor allen Dingen die Infrastruktur betroffen waren.

Historische Entwicklung der Elementarversicherung im Kontext der Wohngebäudeversicherung

Um die Elementarschadenversicherung in den Versicherungskontext einzuordnen, müssen wir zunächst einen Blick auf die Versicherung für Wohngebäude werfen. Basis für die Wohngebäude-versicherung ist die Versicherungssumme Mark 1914 (M1914). Diese ist eine genormte Versicherungssumme, die auf die Preise des Baujahres 1914 bezogen wird. Eine Versicherung auf dieser Basis bedeutet eine gleitende Neuwertversicherung. Bei dieser wird im Totalschadenfall der Wiederaufbau auch dann vollständig bezahlt, wenn die Kosten über der in Euro umgerechneten Versicherungssumme M1914 liegen.

Die klassische Wohngebäudeversicherung besteht aus einer Versicherung gegen die drei Gefahren Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel, die separat versichert werden können, doch meist für die typischen Gebäude im Drei-Gefahren-Verbund als Versicherungslösung angeboten werden. In Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Teilen von Hessen und Niedersachsen war die Feuerversicherung für Wohngebäude bis 1994 eine Monopolversicherung und damit gesetzlich vorgeschrieben. Dies wurde von öffentlichrechtlichen Versicherern angeboten. Für die jeweiligen Regionen

bestand für diese Versicherer, die auch als Gebäudeversicherungsanstalten bekannt waren, ein Gebietsschutz. Aufgrund des Gebietsschutzes hat ein Monopolversicherer immer die Möglichkeit, die Prämie, wenn diese nicht per Verordnung gegeben ist, seinen Schadenerfordernissen anzupassen, ohne dass Kundinnen/Kunden die Möglichkeit für einen Wechsel zu einem preisgünstigen Versicherer

haben. In Baden-Württemberg mussten zudem Gebäude, die über die Monopolversicherung gegen Feuer versichert waren, auch gegen Elementarschäden versichert werden. Die Prämien sowohl für Feuer als auch für Elementar wurden per Verordnung über ein Umlageverfahren festgelegt. 1994 wurde diese Monopolstellung aufgehoben. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten darüber hinaus die Tarife vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) genehmigt werden.

Im Staatsgebiet der ehemaligen DDR war die Elementardeckung automatisch sowohl in der Hausrat- als auch in der Wohngebäudeversicherung integriert und wurde über den Monopolversicherer Staatliche Versicherung der DDR angeboten. Dieser war der einzige Versicherer für Privatkunden im ehemaligen Staatsgebiet der DDR. Im Fall der Hochwasserkatastrophen von 1997 (Oder) bzw. 2002 (Elbe und deren Einzugsgebiet) wurden Schäden über diese Alt-Verträge reguliert.

Ein häufiges Missverständnis von Versicherungsnehmerinnen/-nehmern besteht darin, dass der Abschluss einer Versicherung gegen die Gefahr Leitungswasser als eine Deckung gegen sämtliche Schäden durch Wasser interpretiert wird. Die Abgrenzung zwischen Elementar und Leitungswasser ist jedenfalls erklärungsbedürftig und sorgt regelmäßig für Diskussionen bei der Schadenregulierung. Auch Grundwasser gilt nicht als Leitungswasserschaden.

Elementardeckung als Zusatzbaustein

Die Elementarschadenversicherung in ihrer heutigen Form als Zusatzdeckung gibt es in Deutschland seit den 1990er Jahren. Ein Meilenstein dabei war die Einführung des sogenannten „erweiterten Naturgefahrenschutzes“. Seitdem können Versicherungsnehmer ihre Wohngebäude- und Hausratversicherung durch eigenen Entschluss vertraglich um eine Elementarschadenversicherung erweitern.

Zuvor waren – wie bereits beschrieben – Naturgefahren wie Überschwemmungen oder Erdbeben in den meisten Versicherungsverträgen nicht abgedeckt (außer Baden-Württemberg und ehemaliges Staatsgebiet der DDR). Besonders nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 in Deutschland wurde die Bedeutung dieser Versicherung deutlich, und die Nachfrage stieg nach größeren Ereignissen insbesondere bei Gebäudebesitzern an, deren Gebäude in der Nähe von eher größeren Flussläufen lagen. Es zeigte sich jedoch auch, dass das Gefahrenbewusstsein danach schnell abnahm, wenn man nicht gerade selbst von einem Schaden betroffen war (Stichwort: „Hochwasserdemenz“).

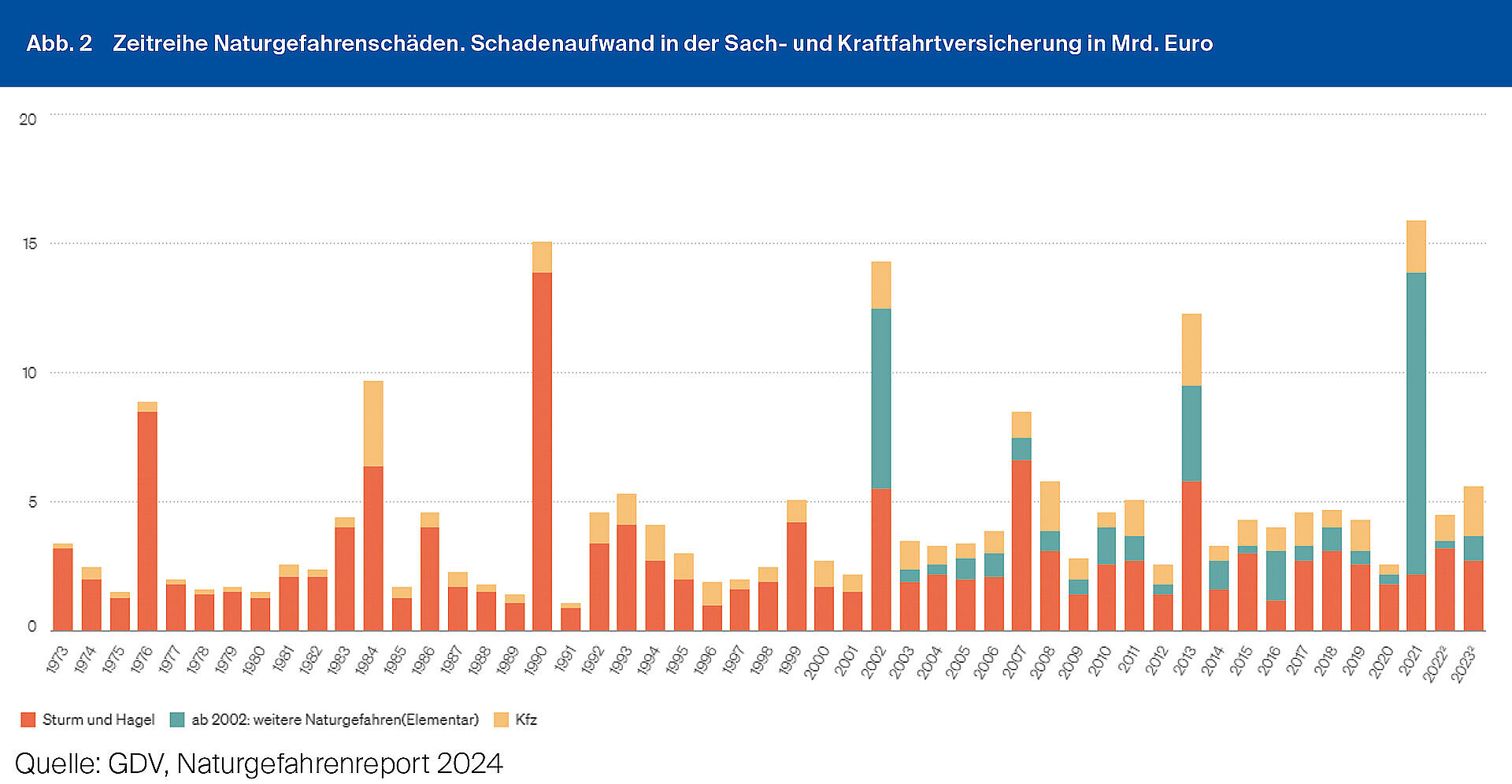

Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen gewinnt die Elementardeckung immer mehr an Bedeutung, was auch die seit Längerem andauernd Diskussion um eine Pflichtversicherung gegen Elementargefahren zeigt. Abbildung 2 stellt den Schadenaufwand für Naturgefahrenschäden seit 1973 dar. Hier fallen insbesondere die hohen Aufwendungen für die weiteren Naturgefahren in den Jahren 2002, 2013 und 2021 – korrespondierend mit den bereits mehrmals genannten Überschwemmungsereignissen – auf.

Die Elementarschadenversicherung in Deutschland

Eine Elementardeckung stellt eine Erweiterung einer bestehenden Police dar: Sie ist in der Regel kein eigenständiges Produkt, sondern wird als Zusatzbaustein zu bestehenden Wohngebäude- oder Hausratversicherungen angeboten. Daneben gibt es Elementardeckungen auch im gewerblichen Bereich als Gebäude- und Inhaltsdeckung sowie eine Absicherung gegen Betriebsunterbrechung. Die klassische Grunddeckung in der Wohngebäudeversicherung besteht aus einer Drei-Gefahren-Deckung gegen Feuer, Leitungswasser bzw. Sturm/Hagel, während bei Hausrat noch Einbruchdiebstahl hinzukommt. Allerdings sollten bei der Modellierung in der Sparte Wohngebäude oder Hausrat die Gefahren schon aus statistischen Gründen separat betrachtet und analysiert werden, da diese sich in ihren Charakteristika (Schadenfrequenz, Schadendurchschnitt, Schadengrößenklassenverteilung, Großschadengrenze) unterscheiden. Insofern stellt die Einbeziehung von Elementar als Zusatzdeckung bzw. als zusätzliche Gefahren nicht gerade etwas Untypisches dar.

Der Entschädigungsanspruch wie auch der Entschädigungsumfang wird durch den Grundvertrag vorgegeben. Tritt das versicherte Ereignis bspw. Wassereintritt in ein Gebäude aufgrund eines Starkregens ein, dann besteht ein vertraglich geregelter Anspruch auf eine Entschädigungsleistung in voller Höhe des tatsächlich eingetretenen Schadens (inklusive einer Schaden- bzw. Ereignisinflation), im Falle eines Totalschadens muss der Wiederaufbau an Ort und Stelle erfolgen. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Elementarschäden erwähnen wir schon an dieser Stelle, dass man diese historischen Muster in Zukunft überdenken und ggfs. anpassen muss, was sowohl die Entschädigungshöhe als auch die Wiederaufbaupflicht an derselben Stelle betrifft. Wie auch bei allen anderen Gefahren hängt der Schadenbedarf bzw. Schadensatz stark vom individuellen Risiko ab. Dieses wird u.a. geprägt durch die Art und Bauweise des Gebäudes, vorhandenen Vorsorge-maßnahmen und Einrichtungen, vor allem aber von der Lage des zu versichernden Gebäudes. Deshalb bewerten Versicherer die Gefährdung eines Gebäudes durch Naturgefahren anhand von Risikozonen. Diese Zonen werden durch das sogenannte Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) definiert, das in den 1990er Jahren erstmals konzipiert wurde und ständig weiterentwickelt wird. In der aktuellen Studie des GDV wird die Gefahr Überschwemmung differenziert nach der Hochwassergefährdungsklasse (HGK) und der Starkregengefährdungsklasse (SGK). Gestartet ist das ZÜRS-System praktisch mit den jetzigen HGK (damals noch unter der Bezeichnung ZÜRS-Zone). Diese sind laut GDV wie folgt definiert (vgl. dazu die unverbindliche Netto-

Risiko-Kalkulation und die unverbindliche Studie Elementar aus 2023 bzw. Artikel „ZÜRS Geo“-Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und Einschätzung von Umweltrisiken vom 24. Juli 2025):

• HGK1 (sehr geringe Gefährdung): statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 200 Jahren

• HGK2 (geringe Gefährdung): statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100–200 Jahren (wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich)

• HGK3 (mittlere Gefährdung): statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10–100 Jahren (wenn Deich vorhanden, der mindestens auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt ist: nur Risiken vor dem Deich)

• HGK4 (hohe Gefährdung): statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mindestens einmal in 10 Jahren (wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich)

Es zeigte sich, dass ein hohes Schadenpotenzial nicht unbedingt durch Ausuferung von größeren Flüssen besteht (hier kommt das Wasser eher langsamer und es kann im Vorfeld daher Schadenminderung betrieben werden), sondern gerade bei eher kleineren Gewässern eintritt, die relativ schnell anschwellen und dann eine hohe Fließgeschwindigkeit aufweisen. Dies tritt insbesondere bei Ereignissen ein, die von einer hohen Niederschlagsdichte geprägt sind und die dann möglicherweise auf sehr trockene Böden mit geringer Wasseraufnahmefähigkeit treffen. Das führt dann zu schnell

anwachsenden, hohen Abflussmengen mit entsprechenden Fließgeschwindigkeiten. Die Zonierung wurde im ersten Schritt um die Ausprägung Bachzone erweitert, die durch die Nähe zu kleineren Gewässern geprägt ist und das dadurch höhere Risiko erfassen sollte. Mit zunehmender Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignisse – aufgrund des Klimawandels ist hier verstärkt damit zu rechnen – reichte Schadenpotenzials zu beschreiben, da auch Gebiete mit Schäden betroffen waren, die nicht unbedingt in Fluss- bzw. Bachnähe lagen. Daher wurde vom GDV in Zusammenarbeit mit dem DWD in den 2010er-Jahren das Projekt Starkregenzone initiiert. Damit sollte abgebildet werden, dass Schäden infolge Starkregens auch dort eintreten können, wo man es aufgrund eines nicht vorhandenen Gewässers nicht erwarten würde. Daher werden die HGK 1 und 2 noch einmal nach Starkregenklassen unterteilt. In den HGK 3 und 4 wird diese Differenzierung nach Starkregenklassen nicht vorgenommen, da in diesen Zonen aufgrund der prinzipiellen Nähe von Risikoobjekten zu Fließgewässern, nicht mehr hinreichend zwischen Wassereintritt aufgrund von Überschwemmung bzw. aufgrund von Starkregen unterschieden werden kann. Die auf der Gelände-Topografie basierten Starkregengefährdungsklassen (SGK) werden wie folgt definiert (vergleiche dazu die erwähnte GDV-Studie bzw. den erwähnten Artikel):

• SGK1 (geringe Gefährdung): Der Standort befindet sich auf einer Kuppe oder in oberer Hanglage.

• SGK2 (mittlere Gefährdung): Der Standort befindet sich im unteren oder im mittleren Hangbereich bzw. der Ebene, aber nicht in der Nähe eines Baches.

• SGK3 (hohe Gefährdung): Der Standort befindet sich entweder im Tal oder in der Nähe eines Gewässers.

Mithilfe der Zonen wird die individuelle Risikolage der zu versichernden Objekte beurteilt. Risiken mit höheren HGK bzw. SGK werden häufiger und dann auch heftiger von Schadenereignissen betroffen. Allerdings sind die Objekte mit niedrigeren HGK bzw. SGK nicht schadenfrei. Auch hier treten Schäden auf, etwas weniger und mit geringerem Schadenausmaß.

Für die HGK/SGK-Zonierung wird jährlich ein Update vorgenommen. Dabei werden diese mit den ausgewiesenen amtlichen Überschwemmungsgebieten verglichen und dann die Zuordnung der Gebäude-Adressen zu den Zonen angepasst.

Meist kommt bei der Elementargefahrenversicherung im Schadenfall ein obligatorisches Selbstbehaltsmodell zur Anwendung. Häufig werden dafür als Selbstbehalt 10% der Schadenaufwendungen mit einem Mindestselbstbehalt von 500 EUR und einem Höchstselbstbehalt von 5.000 EUR vereinbart.

Wie bei jeder Versicherung sind Vorsorgemaßnahmen wichtig. Da Schäden großflächig auftreten können, sind Präventionsmaßnahmen, die ein Hochwasser überhaupt nicht erst entstehen lassen, entscheidend. Rückhaltebecken in oberen Flussverläufen, Deiche etc. tragen zur Schadenvermeidung bzw. -minderung bei, können aber auch, wenn diese ihre Funktion nicht erfüllen, den Schadenverlauf erheblich verschärfen. Dies zeigten insbesondere die Deichdurchbrüche im Raum Deggendorf im Jahre 2013, durch die sich das Wasser der Donau großflächig verteilen konnte und die daher erhebliche Schäden zur Folge hatten. Auch die Kartierung der Fließrichtung des Wassers bei Starkregen kann Gebäudebesitzerinnen/-besitzern helfen, mit individuellen Präventionsmaßnahmen Schäden zu vermindern bzw. gar zu vermeiden. Nach unseren Beobachtungen wird diesen Präventionsmaßnahmen noch nicht die Bedeutung beigemessen, die diese aufgrund ihres Einflusses auf das

Schadengeschehen haben. Auf jeden Fall wird hier deutlich, dass auch der Staat mit seiner Infrastruktur und vorbeugenden Maßnahmen eine tragende Rolle im Thema Prävention und Schadenminderung spielt.

Was bei der derzeitigen Diskussion ebenfalls gerne vergessen wird, ist das Problem der Baulandausweisung bzw. die Erteilung von Baugenehmigungen in bestimmten Gebieten. Es werden auf kommunaler Ebene etwa aufgrund eines mangelnden Risikobewusstseins, aufgrund des Drucks, Wohnraum zur Verfügung stellen zu müssen, oder aus anderen Gründen durchaus Baugenehmigungen in vom Hochwasser gefährdeten Gebieten erteilt. Mitunter besteht eine sogenannte „Hochwasserdemenz“ Man kann bzw. möchte sich nicht mehr an Hochwasserereignisse aus der Vergangenheit erinnern. Noch mehr gilt dies für Starkregen. Hier wird mit der Kommune ein weiterer Stakeholder, der zur Minderung von Schäden beitragen kann, deutlich.

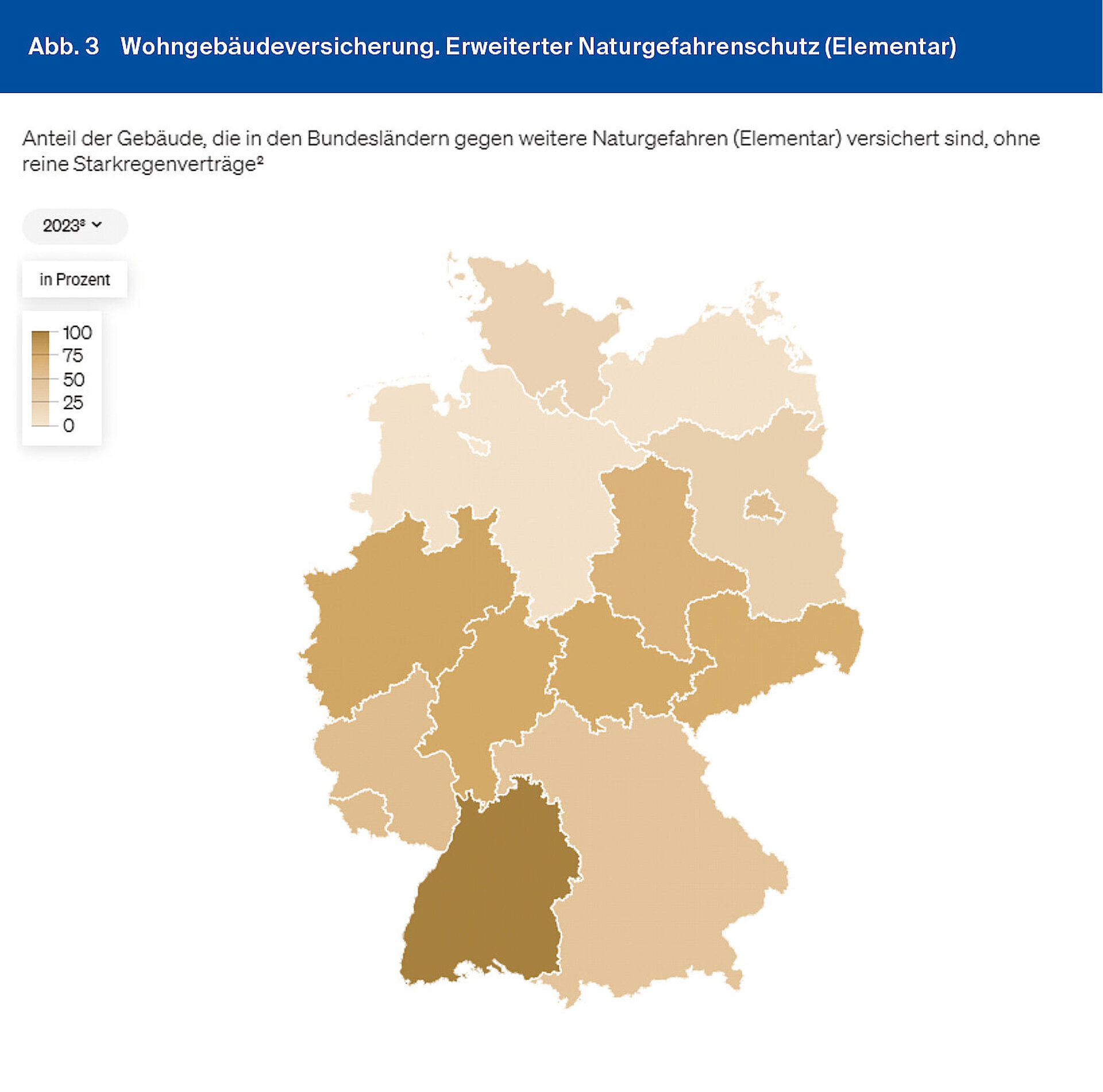

Die Elementarschadenversicherung ist in Deutschland nicht verpflichtend, was dazu führt, dass viele Hausbesitzer sich noch nicht ausreichend gegen Naturgefahren abgesichert haben. Laut Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) waren nach den Zahlen des Jahres 2024 nur etwa 54 Prozent der Gebäude in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Ein Grund dafür dürfte im bereits erwähnten mangelnden Risikobewusstsein liegen. Vielfach ist den Gebäudeeigentümerinnen/-eigentümern nicht klar, welches Risiko für die betreffende Adresse besteht. Starkregen ist die unterschätzte Gefahr, die lokal begrenzt ein erhebliches Zerstörungspotenzial aufweisen kann. Bilder aus dem kleinen Ort Gottsbüren im Landkreis Kassel, der im Jahre 2024 von einem, auf ein kleines Gebiet beschränktem Starkregenereignis betroffen war, zeigen dies eindrücklich. Zudem bedarf es wegen der Bündelung der sonstigen Naturgefahren in einer Gesamtdeckung eines höheren Erklärungsbedarfs den Versicherungsnehmerinnen/-nehmern gegenüber, insbesondere dann, wenn man bspw. in Norddeutschland erklären muss, warum die Gefahr Lawinen in der sonstigen Naturgefahrendeckung enthalten ist. Es zeigt sich, dass die Wirkungsweise des Versicherungsprinzips und des darin enthaltenen Solidargedankens (gemeinsame Gefahrtragung) häufig nicht verstanden wird und somit erst einmal erklärt werden muss.

Abbildung 3 zeigt die Versicherungsdichte, aufgeteilt auf die einzelnen Bundesländer. Wenig überraschend fällt auf, dass in Baden-Württemberg aufgrund der historischen Besonderheit, dass die Feuerversicherung mit einer Elementardeckung abgeschlossen werden musste, immer noch ein sehr hoher Anteil an Gebäuden mit Elementardeckung vorhanden ist. Das Argument, dass man als

Gebäudebesitzer keinen Versicherungsschutz erhalten würde, kann allenfalls für maximal 2% der Gebäude-Adressen gelten, die in den HGK 3 und 4 liegen. In diesen Regionen, die besonders stark von

Überschwemmungen oder anderen Naturgefahren betroffen sind, werden Versicherer den Abschluss einer Elementarschadenversicherung nur nach individueller Prüfung, ob u.a. gewisse Präventions-maßnahmen umgesetzt wurden, vornehmen.

Auch Gebäudebesitzer selbst können durch kleine bauliche Anpassungen ihr Gebäude deutlich schadenresistenter machen. Ansatzpunkte sind hier z.B. Kellerschächte, bodentiefe Fenster etc. Insgesamt haben wir beim Thema Elementarschadenversicherung also mehrere Stakeholder, die maßgeblich Einfluss auf die Resilienz der Gebäude im Falle eines Ereignisses haben:

• den Staat (z.B. durch bauliche Maßnahmen wie Dämme und Deiche),

• die Kommune (z.B. durch Ausweisung nicht-gefährdeter Baugebiete bzw. Sicherung ge-fährdeter Gebiete),

• die Versicherungsindustrie (durch Überprüfung der Selbstbehalts-, Erstattungs- und Wiederaufbauklauseln) sowie

• den Versicherungsnehmer selbst, der durch Anpassungen die Resilienz seines Gebäudes verbessern kann.

Alle diese Stakeholder sollten bei der Diskussion in ihren Rollen betrachtet werden, um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein und ein ausgewogenes Modell erarbeiten zu können.

Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft

Die Versicherung von Naturgefahren in der Wohngebäudeversicherung stellt die deutsche Versicherungswirtschaft vor große Herausforderungen. Diese werden wir im Folgenden skizzieren:

1. Ertragslage: Die Wohngebäudeversicherung verläuft aufgrund eines intensiven Preiswettbewerbs bei steigender Schadenlast seit Jahrzehnten defizitär. Die Situation hat sich nach einer kurzzeitigen Erholung beruhend auf intensiven Sanierungsbemühungen der Versicherungsunternehmen aufgrund der Inflation wieder verschärft.

2. Kapitalanforderungen: Die ausgeprägte Volatilität in der Schadenlast – vor allem verursacht durch die Kumullast in den Naturgefahren – führt zu hohen Kapitalanforderungen. Ein steigender Anbindungsgrad vor allem der Gefahren Überschwemmung und Starkregen zieht weiteren Kapitalbedarf nach sich. Die Aufnahme weiterer heute nicht versicherter Gefahren wie Sturmflut würde zu

einem deutlichen Anstieg in den Kapitalanforderungen führen. Insbesondere regional konzentrierte mittelgroße und kleine Unternehmen wären davon stark betroffen. Die Berücksichtigung der Kapitalkosten im Pricing und bei der Bewertung von Beständen ist notwendig.

3. Schadenbearbeitung: Kumulereignisse führen in Versicherungsunternehmen zu erheblichen operativen Herausforderungen in der Schadenbearbeitung. Innerhalb sehr kurzer Zeit muss von den Schadenabteilungen ein Vielfaches der Normallast bewältigt werden. Handwerker und Baumaterialverknappung führen zu steigenden Preisen (die bereits erwähnten Schaden- bzw. Ereignisinflation).

4. Risikoeinschätzung: Eine korrekte Risikoeinschätzung ist fundamentaler Bestandteil eines adäquaten Pricings und einer zielgerichteten Steuerung des Risikokapitals. Klimawandel, Änderungen in Bauvorschriften, höhere Baustandards, neuartige Bauelemente (z.B. Photovoltaikanlagen) und steigende Siedlungsdichte mit Überlastung der Infrastruktur führen zu einem erhöhten Änderungsrisiko sowohl in der Schadenfrequenz als auch in der Schadenhöhe. Monitoring und Auswertung relevanter Daten in entsprechender Granularität für Datenanalyse einerseits und für Risikoeinschätzung am Point of Sale andererseits sind für ein passgenaues Pricing am Point of Sale und Bestandsmanagement mit Kumulkontrolle erforderlich. Veraltete EDV-Systeme können dies oft nicht leisten.

5. Bedingungswerke: Die Bedingungswerke der privaten Wohngebäudeversicherung sind sehr umfangreich. Gleitende Neuwertversicherung, geringe Selbstbeteiligungen, eine Vielzahl von Einschlüssen und Zusatzklauseln (z.B. behördliche Auflagen, Entsorgungskosten, Wiederanpflanzung von Baumbestand auf dem versicherten Grundstück, …) bedingen hohe Wiederaufbau- und Reparaturkosten Andererseits sind die feinen Unterschiede zwischen versicherten Schäden (z.B. durch Ausuferung von Gewässern) und unversicherten Schäden (z.B. durch steigendes Grundwasser) dem Endverbraucher schwer zu vermitteln. Eine Klärung bezüglich der versicherten Naturgefahren ist notwendig (z.B. Erdrutsch, Gerölllawinen, Sturmflut, …). Ausschlüsse sind nicht immer klar benannt. Die unterschiedlichen Bedingungsgenerationen in den Beständen stellen eine weitere Herausforderung für die Versicherer dar sowohl operativ als auch analytisch bei der Einschätzung ihrer Risikosituation. Eine Besonderheit in der Wohngebäudeversicherung ist außerdem die sog. Wiederaufbauklausel, die die Entschädigung nur bei Wiederaufbau an derselben Stelle vorsieht. Das ist kontraproduktiv in Bezug auf Prävention.

6. Rückversicherung: Die Kumullast der Naturgefahren kann nicht über Mutualisierung (gemeinsame Gefahrtragung im Kollektiv) getragen werden, sondern nur durch Diversifikation und über den Ausgleich über die Zeit. Letzterer wird erschwert, wenn aufgrund des Klimawandels mit mehr und dann auch intensiveren Ereignissen pro Jahr zu rechnen ist. Eine Tragung der Kumullast wird üblicherweise über Rückversicherung organisiert. Für ein passgenaues Rückversicherungsprogramm ist ein tiefes Verständnis der Risikosituation notwendig, um abschätzen zu können, welches Instrument bzw. welche Kombination von Instrumenten hilft in Bezug auf

a. Bilanzschutz,

b. Kapitalanforderung,

c. Steuerung von Schwankungsrückstellungen und welche Preise und Konditionen (z.B. Ereignisdefinition, 72h-Klausel, Wiederauffüllung …) angemessen sind und welches Rating des Rückversicherers angesichts des Kreditrisikos akzeptabel ist. Rückversicherungsverträge sind in der Regel 1-Jahres-Verträge, während in Deutschland insbesondere in der Wohngebäudeversicherung aufgrund der automatischen Verlängerung die Verträge in der Regel mehrere Jahre im Bestand bleiben. Deshalb empfiehlt es sich, den Rückversicherungsmarkt intensiv zu beobachten, ob Preissteigerungen oder gar eine Verknappung der Kapazitäten zu erwarten sind. Da der Rückversicherungsmarkt ein globaler Markt ist, hängen Preise und Kapazitäten von globalen Entwicklungen ab. Im Nat Cat-Segment sind dies u.a. Hurricanes und Wildfires in den USA, die den Markt unter Druck bringen können. Rückversicherungskosten unterliegen einem hohen Änderungsrisiko.

7. Reputation: Pricing, Produkt- und Zeichnungsrichtlinien sowie Schadenregulierung im Privatkundensegment der Wohngebäudeversicherung werden von Öffentlichkeit und Politik kritisch beäugt. Bezahlbarkeit, Zugang und Verständlichkeit von Produkten bei einer schnellen und fairen Schadenregulierung sind für die Reputation der Versicherungsunternehmen von zentraler Bedeutung. Die hohe Emotionalität, die durch die medial stark beachteten Naturkatastrophen entsteht, kann bei Fehlern schnell zu einem erheblichen Reputationsschaden führen.

Zwischenfazit

Nach Betrachtung der aktuellen Situation in Deutschland können wir folgende zentrale Aussagen über die Elementarschadenversicherung in Deutschland festhalten:

• Derzeit wird am Versicherungsmarkt ein Versicherungsschutz gegen Elementargefahren angeboten.

• Adressen mit HGK 3 und insbesondere HGK 4 könnten Schwierigkeiten haben, einen für die Gebäudeeigentümerinnen/-eigentümer bezahlbaren Versicherungsschutz zu erhalten. Der Anteil dieser Adressen mit HGK 3 bzw. HGK 4 liegt bei unter 2% der Gesamtadressen.

• Die Versicherungsdichte zeigt jedoch, dass eine Diskrepanz zwischen der Risikowahrnehmung der Gebäudeeigentümerinnen/-eigentümer und der tatsächlichen Risikosituation besteht. Häufig wird

hier – gerade bei den Elementargefahren, die (bislang) eher selten auftraten – die tatsächliche Gefahrenlage unterschätzt.

• Starkregen wird derzeit noch unterschätzt. Starkregen kann jeden treffen, auch in HGK 1 und HGK 2. Die Statistiken zeigen, dass die HGK 1 und HGK 2 nicht schadenfrei sind und nicht schadenfrei werden.

• Eine Einbeziehung von Elementar hat einen höheren Preis für die Wohngebäudeversicherung insgesamt zur Folge. Die Nachfrage nach diesem Schutz wird für die meisten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer eine Abwägung zwischen Nutzen und dem Mehrpreis sein, der für den Einschluss der Elementargefahren zu entrichten ist.

• Bislang war das Verhalten der verantwortlichen Politiker/Politikerinnen nicht konsistent zu ihren Ankündigungen. Es wurde zwar mitgeteilt, dass zukünftig nicht mehr mit staatlicher Unterstützung zu rechnen sei, aber im konkreten Schadenereignis – insbesondere vor Wahlen – dann doch noch staatliche Hilfe versprochen.

• Dieses nicht konsistente Verhalten führte/führt dazu, dass Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sich im Schadenfall auf staatliche Hilfe verließen/verlassen, auch wenn diese nur unzureichend die Verluste abgesichert hat/absichern wird.

• Naturgefahrenereignisse sind in der Regel Kumulereignisse. Bei solchen Ereignissen bedarf es spezieller Kalkulationsmethoden, auch was die Prognose hinsichtlich Häufigkeit und Schadenintensität betrifft.

• Die Kapitalanforderungen durch Solvency sind bereits bei der jetzigen Versicherungsdichte hoch und werden durch die Einbeziehung von weiteren Risiken in das Portfolio nochmals steigen. Analysen zur Veränderung der Nat-Cat-Parameter im Standardmodell zeigten die Auswirkung auf die Solvenzquote. Ob eher kleinere Versicherer die Erhöhung der Kapitalanforderungen mittragen können, ist fraglich.

• Eine Elementardeckung muss die Interessen und Belange verschiedener Stakeholder zu einem Ausgleich bringen. Die Verantwortlichkeiten können nicht einseitig verteilt werden.

Nachdem wir den Status quo der Elementardeckung in Deutschland beschrieben haben, werden wir im zweiten Teil unserer Artikelserie einen Blick auf europäische Nat-Cat-Versicherungsmodelle werfen und deren Vor- bzw. Nachteile analysieren.