Fachliche Aspekte zur Erhebung einer Datenbasis für die Modellierung von Personenschäden

Intro

In den vergangenen Jahren sind in Fachkreisen regelmäßig Ansätze zur Einzelschadenreservierung diskutiert worden. Aus aktuarieller Sicht bieten solche Modellierungsansätze entscheidende Vorteile (insbes. im Vergleich zu klassischen Verfahren auf aggregierten Daten) und eröffnen so vielfältige neue Einsatzmöglichkeiten aktuarieller Ergebnisse (bspw. zur Generierung von Reservevorschlägen für die Sachbearbeitung oder zur Schadensteuerung, für weitere Aspekte siehe bspw. Amberger, John und Wiedemann 2018).

1 Hintergrund

Die Entwicklung von Modellen zur Einzelschadenreservierung benötigt eine grundlegend andere Datenbasis als bei der Arbeit mit aggregierten Daten. Der Schlüssel zu „guten Modellen“ ist eine detaillierte Datengrundlage, die in der Praxis häufig leider nicht verfügbar ist. Die konkreten Datenanforderungen sind dabei von der zu modellierenden Sparte abhängig und können nur auf Basis eines detaillierten Verständnisses der Fachlichkeit abgeleitet werden. Alle Versuche, Einzelschadenmodelle auf Grundlage unzureichender Daten zu entwickeln (sowie das Erschließen neuer Anwendungsgebiete) sind aus unserer Sicht zum Scheitern verurteilt. Auch die modernen Methoden der künstlichen Intelligenz sind ohne „hinreichend gute“ Daten völlig machtlos.

Für den Bereich der Personenschäden in der Kraftfahrthaftpflichtversicherung wurden in Wiedemann und John 2021 die fachlich relevanten Aspekte aus aktuarieller Sicht diskutiert (siehe auch Küppersbusch und Höher 2024 für weiterführende Aspekte) und daraus die tatsächlich benötigten Daten detailliert abgeleitet. In Wiedemann und Herzog 2024 & 2025 wurden diese auf Basis einer Stichprobe von ca. 3.000 Schäden untersucht und deren Relevanz unterstrichen. Gleichzeitig wurde motiviert, dass mittels dieser Daten eine qualitative Verbesserung der aktuariellen Reservierung

im Bereich der Personenschäden erreicht werden kann. In Wiedemann und Herzog 2024 wurde ebenfalls versucht, den Begriff bzw. Prozess der Einzelschadenreservierung für gemeldete Schäden definitorisch zu fassen. Kernidee ist dabei, dass initiale Schätzungen der Schaden- Ultimates (bei Schadenmeldung) auf Basis vorhandener Schadenattribute erfolgen. Diese initialen Schätzungen werden dann im Zeitverlauf auf Basis tatsächlich geleisteter Zahlungen angepasst. Hierdurch wird insbes. berücksichtigt, dass anfangs üblicherweise kaum Zahlungsdaten zur

Verfügung stehen (insbes. bei Personenschäden mit i. d. R. langen Abwicklungsdauern) und diese damit erst mit zunehmender Zeit verlässlich berücksichtigt werden können.

Da die nötigen Daten in der Praxis häufig nicht verfügbar sind, müssen sie im ersten Schritt verfügbar gemacht werden. Dies kann bspw. mittels einer Stichprobe des betroffenen Schadenbestandes geschehen. Für einen tatsächlichen operativen Einsatz von Einzelschadenmodellen ist es jedoch unerlässlich, die nötigen Daten direkt in den entsprechenden DV-Systemen vollständig und zeitnah zur Verfügung zu haben. Da dies (im Bereich von Personenschäden) bisher häufig nicht oder nur teilweise der Fall ist, müssen betroffene DV-Systeme (Schadenbearbeitungssysteme) und damit entsprechend auch die Sachbearbeitungsprozesse angepasst werden. All dies sollte dabei natürlich immer vor dem Hintergrund konkreter Anwendungen und deren Nutzen für das Unternehmen geschehen. Ein entsprechendes Projekt zur Umsetzung von Einzelschadenmodellen wird letztendlich immer aus dem Aktuariat heraus initiiert werden müssen, benötigt aber vielfältige Unterstützung auch aus anderen Bereichen (vor allem der Schadensachbearbeitung).

Wir möchten im Rahmen dieses Artikels detailliert beschreiben, wie genau die benötigten Daten generiert werden können. Dies kann als Basis für die Erhebung einer Stichprobe genutzt werden oder um DV-Systeme und Sachbearbeitungsprozesse entsprechend anzupassen (um die nötigen Daten verfügbar zu machen). Unsere Ausführungen basieren auf den gesammelten Erfahrungen im Rahmen eines Umsetzungsprojekts zur operativen Einführung von Einzelschadenmodellen für Personenschäden eines großen deutschen Kraftfahrt-Portfolios (für weitere Details siehe Wiedemann und Herzog 2024 & 2025).

In Abschnitt 2 werden wir einige Hintergründe zu Personenschäden in der Kraftfahrthaftpflichtversicherung sowie Grundlagen zur Modellierung diskutieren. In Abschnitt 3 bzw. 4 diskutieren wir, wie die nötigen Zahlungsinformationen bzw. Schadenattribute zur Modellierung generiert werden können. In Abschnitt 5 gehen wir schließlich auf einige Aspekte zur Erhebung von Schadendaten mittels Stichproben ein. Abschnitt 6 beendet den Artikel mit einem kurzen Fazit.

Die Autoren möchten der Schadenabteilung der HUK-COBURG für wertvolle Kommentare bei der Erarbeitung dieses Artikels sowie für die stetige Unterstützung der Projekte zur Erarbeitung von Einzelschadenmodellen danken.

2 Modellierungsgrundlage von Personenschäden

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Abwicklung und Bearbeitung von Personenschäden i. d. R. sehr komplex; außerdem kann sich die Abwicklungsdauer über sehr lange Zeiträume (teilweise über Jahrzehnte) erstrecken. Durch die Vielzahl von Beteiligen mit Ansprüchen (Geschädigte, Rechtsanwälte, Krankenkassen, …) und der großen Anzahl von Dokumenten (Rechnungen,

Abfindungen, medizinische Dokumente, …) unterscheiden sich Personenschäden grundlegend von vielen anderen Schadentypen. Die Erhebung einer hinreichenden Datengrundlage zur Einzelschadenmodellierung ist dadurch u. U. mit deutlichem Aufwand verbunden. Wesentlich für die Modellierung ist im ersten Schritt die Aufteilung in homogene Anspruchspositionen. Aus aktuarieller

Sicht sind dies die folgenden:

• Schmerzensgeld

• Heilbehandlung

• Haushaltsführung1

• Erwerbsschaden (ohne Haushaltsführung)

• Pflege2

• vermehrter Bedarf (ohne Pflege)

• Unterhalt

• sonstige (Hinterbliebenengeld, Bestattung, Sachschaden etc.)

Im Bereich des Erwerbsschadens kann eine zusätzliche weitere Aufteilung der Zahlungsinformationen sinnvoll sein; dies werden wir in Abschnitt 3.1 diskutieren. Darüber hinaus ist eine weitere Aufteilung im Bereich Pflege aus aktuarieller Sicht angezeigt, um homogene Unterpositionen zu bilden; hierauf werden wir in Abschnitt 3.2 eingehen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Pflegeansprüche (insbes. Dauerpflege) tendenziell selten sind, was die Erhebung einer hinreichend großen Datengrundlage (als Basis für die Modellierung) noch einmal deutlich erschwert, sodass es aus praktischen Gesichtspunkten u. U. geboten erscheint, hier keine weiter Aufteilung vorzunehmen (weil eine hinreichend große Modellierungsbasis nicht erreicht werden kann). Aus diesem Grund

haben wir den entsprechenden Aspekt in einen späteren Abschnitt verlagert. Da die Anspruchsposition Unterhalt tendenziell selten auftritt und außerdem einer i. W. festen Methodik zur Berechnung der Entschädigungsleistung folgt, werden wir diese Position im Folgenden nicht betrachten. Darüber hinaus werden wir alle sonstigen Positionen nicht weitergehend diskutieren, da diese insgesamt nur einen geringen Anteil am Aufwand für Personenschäden ausmachen.

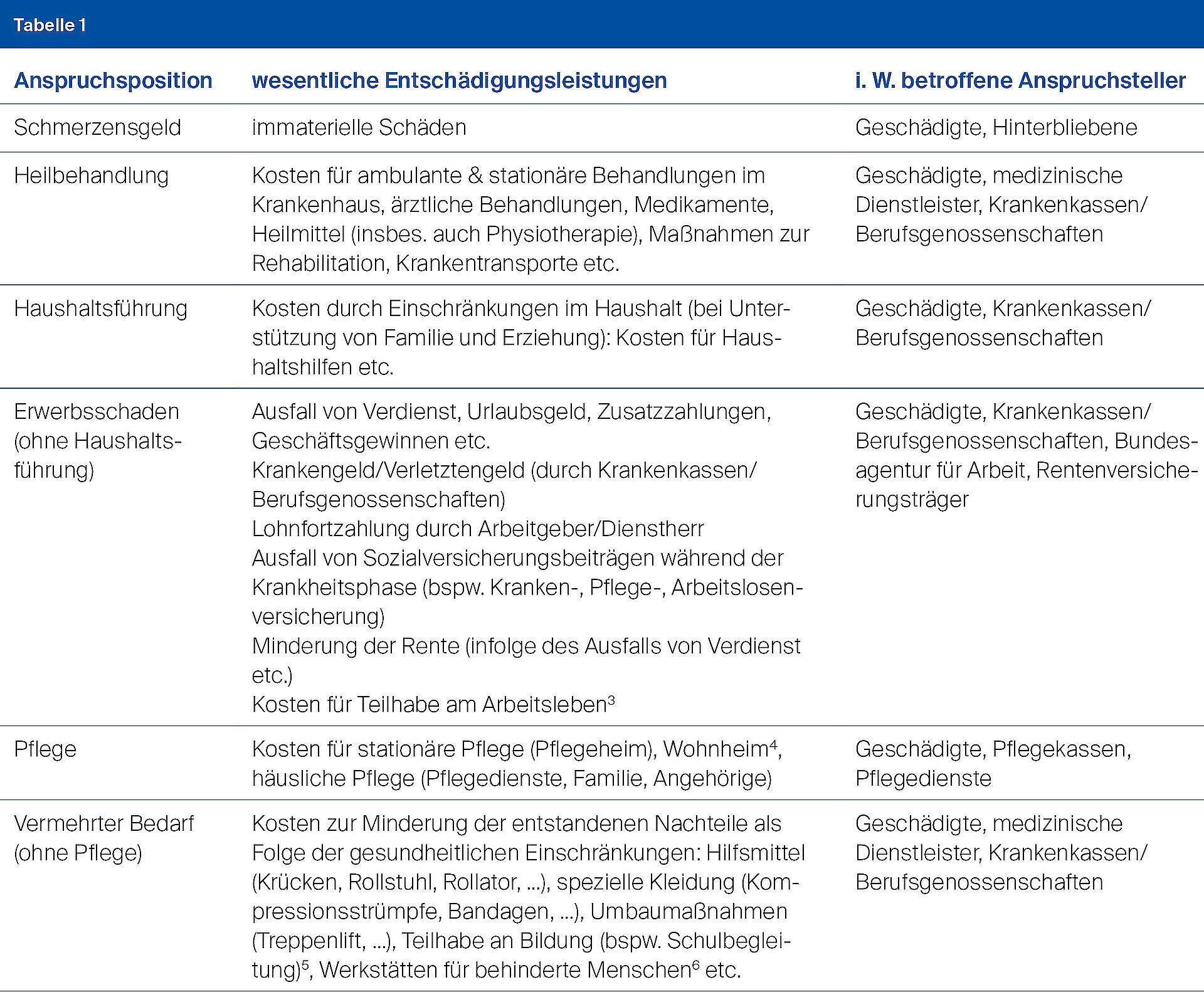

Tabelle 1

Die einzelnen Positionen sind sehr detailliert in Küppersbusch und Höher 2024 bzw. aus aktuarieller Sicht in Wiedemann und John 2021 diskutiert. Exemplarisch sollen in Tabelle 1 einige wesentliche Aspekte zu den entsprechenden Entschädigungsleistungen aufgeführt werden (die Tabelle ist als Vereinfachung zu betrachten). Da die unterschiedlichen Anspruchspositionen grundlegend verschiedene Charakteristika besitzen, ist das Vorliegen von entsprechend detaillierten Zahlungsdaten (pro Anspruchsposition) für die Modellierung von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus können nur so

viele neue Einsatz- und Anwendungsbereiche überhaupt erst erschlossen werden (siehe auch Amberger, John und Wiedemann 2018). Eine bloße Modellierung auf Gesamtzahlungen (über alle Anspruchspositionen) erscheint aus aktuarieller Sicht nicht zielführend (insbesondere auch aufgrund des unterschiedlichen Abwicklungsverhaltens der einzelnen Anspruchspositionen).

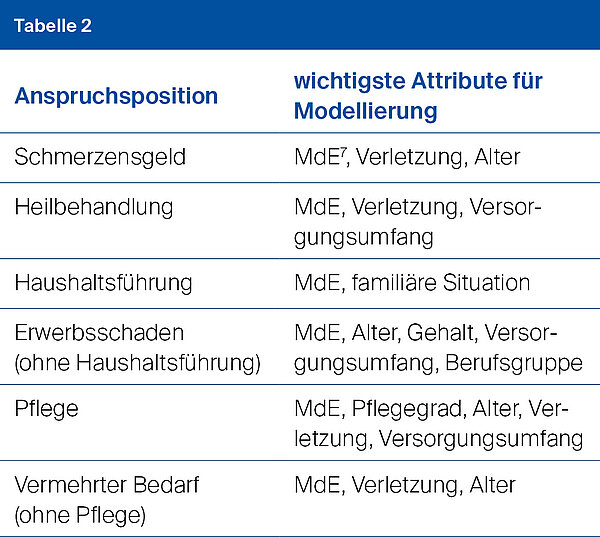

Neben den eigentlichen Zahlungsdaten sind für die Modellierung von Personenschäden noch eine Vielzahl von Schadenattributen nötig. Diese wurden in Wiedemann und John 2021 aus aktuarieller Sicht abgeleitet und in Wiedemann und Herzog 2024 & 2025 auf Basis einer Stichprobe detailliert analysiert. Tabelle 2 fasst die relevanten Attribute zusammen.

Bei der Aufteilung der Anspruchsposition Pflege in weitere homogene Unterpositionen (siehe auch Abschnitt 3.2) zeigt sich, dass die Attribute jeweils unterschiedliche Relevanz haben.

Auf Basis unserer Erfahrungen ist es wichtig zu erwähnen, dass nur detaillierte Zahlungsdaten allein nicht für die Modellierung genügen. Da Erwerbsschäden bspw. stark vom Gehalt des Geschädigten abhängen, können entsprechende Zahlungen nur „verstanden“ und „eingeordnet“ werden, wenn auch diese Information zum Geschädigten vorliegt. Nur die Zahlungsinformation allein ist hier wenig hilfreich. Erst im Zusammenspiel mit den o. g. Attributen lassen sich sinnhafte Modellierungsansätze entwickeln. Damit wird allerdings auch deutlich, dass zur ganzheitlichen Modellierung stets die gesamte nötige Datenbreite (Zahlungen nach Anspruchspositionen sowie Schadenattribute) zur Verfügung stehen muss. Sind nur Teilmengen vorhanden, führt dies zwangsläufig zu Problemen.

In der Praxis sind die gerade beschriebenen Zahlungsdaten sowie die benötigten Schadenattribute i. d. R. nicht in maschinell auswertbarer Form verfügbar. Beim Übergang zur Einzelschadenreservierung muss der erste Schritt daher darin bestehen, die nötigen Daten überhaupt erst verfügbar zu machen. Hierauf möchten wir in den folgenden Abschnitten näher eingehen.

Die in den folgenden Abschnitten erläuterten Aspekte betreffen allerdings nicht nur die Modellierung von Personenschäden. Ähnliche Problematiken können natürlich auch in anderen Sparten bestehen, wobei auch dort ein völlig analoges Vorgehen (v. a. fachliche Analyse, Ableitung und Analyse nötiger Daten sowie Datenbeschaffung) angewendet werden kann. Im Vergleich zu Personenschäden

ist dabei die in den DV-Systemen vorhandene Datenbreite häufig größer (da diese, aufgrund der geringeren Häufigkeit von Personenschäden, oftmals nicht für deren Bearbeitung optimiert sind), wodurch eine bessere Modellierungsbasis gegeben sein kann.

3 Erhebung von Zahlungsinformationen

Für die Erhebung der nötigen Zahlungsinformationen nach Anspruchspositionen ist es im ersten Schritt wichtig zu verstehen, welche Parteien bei der Abwicklung von Personenschäden involviert sind.

Die Hauptbeteiligten sind:

• Geschädigte (auch vertreten durch Rechtsanwälte)

• Angehörige und Unterhaltsberechtigte

• gesetzliche Krankenkassen (inkl. assoziierter Pflegekassen), Berufsgenossenschaften, private Krankenkassen

• medizinische Dienstleister (Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Reha-Dienste etc.)

• Pflegedienstleister (Pflegeheime, Pflegedienste etc.)

• Rentenversicherungsträger

• Arbeitgeber, Dienstherr

• Bundesagentur für Arbeit

• Träger von Eingliederungshilfe- und Teilhabeleistungen8

Neben diesen Hauptbeteiligten kann es noch eine Vielzahl weiterer Beteiligter geben (wie z. B. Sachverständige, Umschulungszentren, …) die wir nicht näher beleuchten wollen. Die o. g. Hauptbeteiligten treten jeweils mit Ansprüchen an das Versicherungsunternehmen heran, die dann von der Sachbearbeitung beurteilt und ggf. erstattet werden. Die Ansprüche können dabei einmalig (bspw. im Bereich des Schmerzensgelds) oder wiederkehrend (bspw. im Bereich des Erwerbsschadens) sein. Eine Abfindung von Ansprüchen erfolgt i. d. R. durch Abfindungserklärungen verbunden

mit entsprechenden Zahlungen.

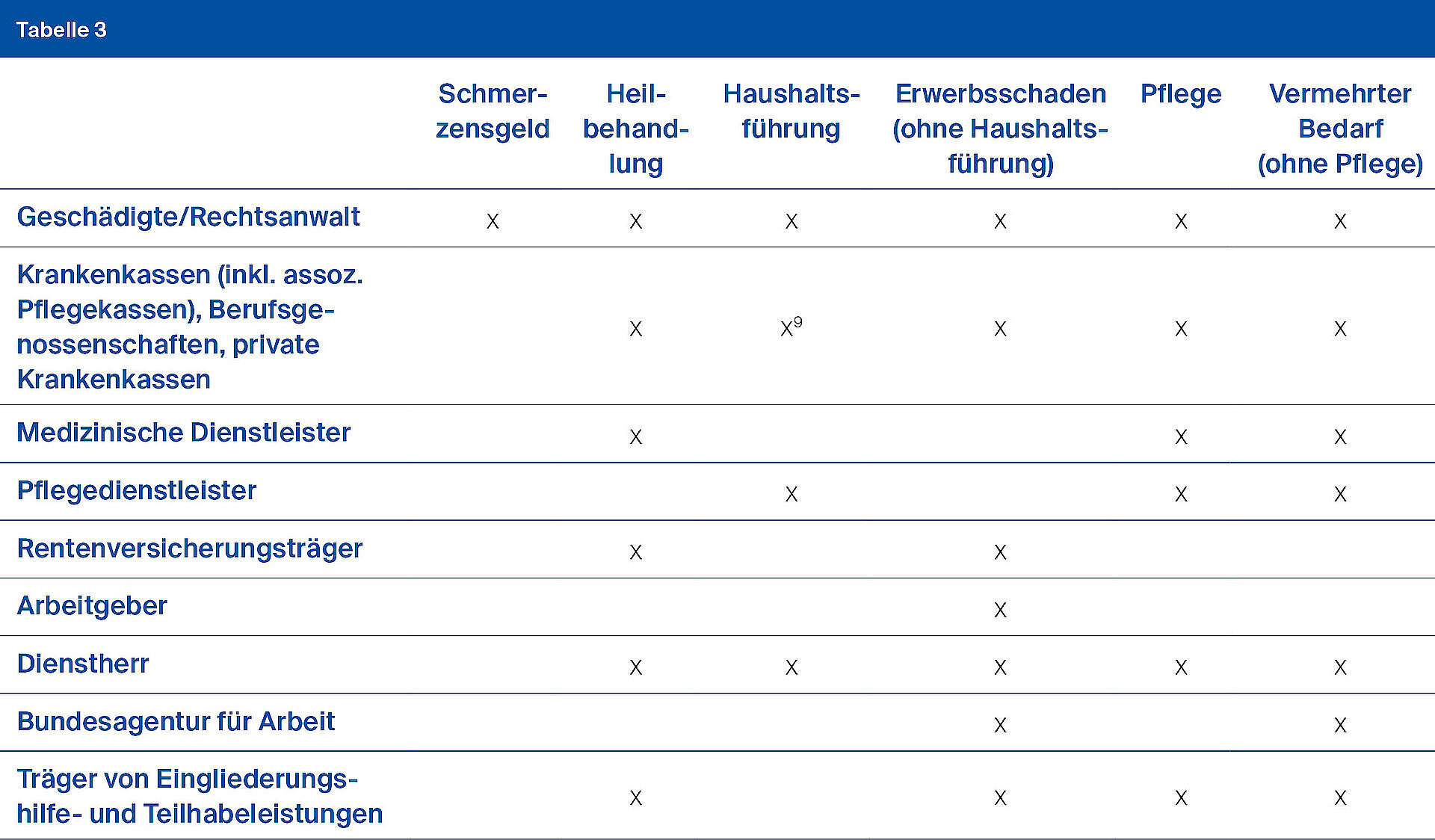

Die Beteiligten (Anspruchsteller) stellen i. d. R. Ansprüche zu verschiedenen Anspruchspositionen. In Tabelle 3 sind die für die Datenerhebung wesentlichen Konstellationen (Anspruchsteller – gestellter Anspruch) aufgeführt.

Entscheidend ist dabei, dass die Anspruchsteller gleichzeitig Ansprüche zu mehreren Anspruchspositionen stellen können. Auch bei Abfindungsvereinbarungen können mehrere Anspruchspositionen gleichzeitig betroffen sein. Im Rahmen der Sachbearbeitung wird dann i. d. R. jeweils eine einzelne Zahlung an den betroffenen Anspruchsteller veranlasst (die allerdings mehrere Anspruchspositionen umfassen kann).

Tabelle 3

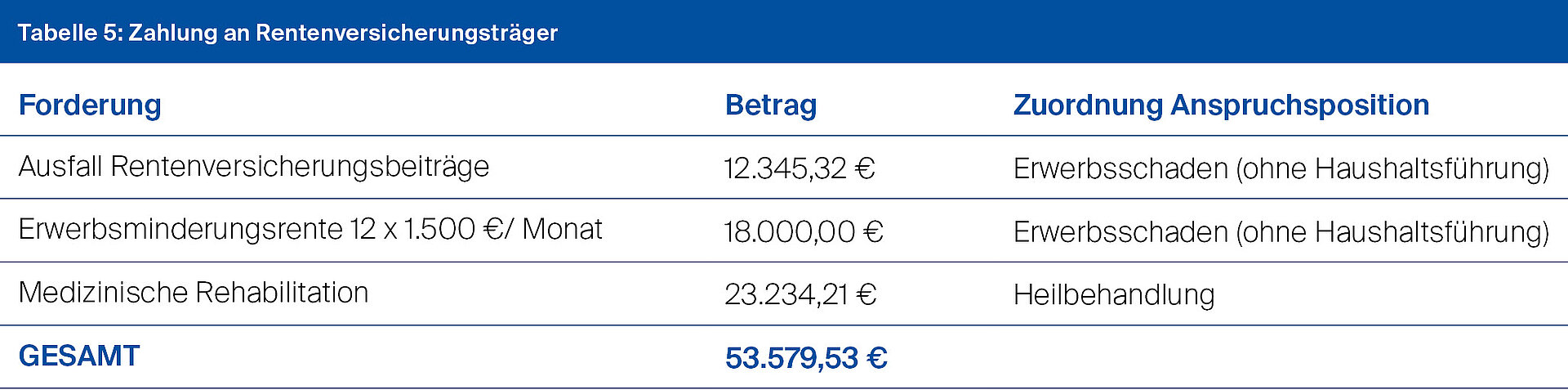

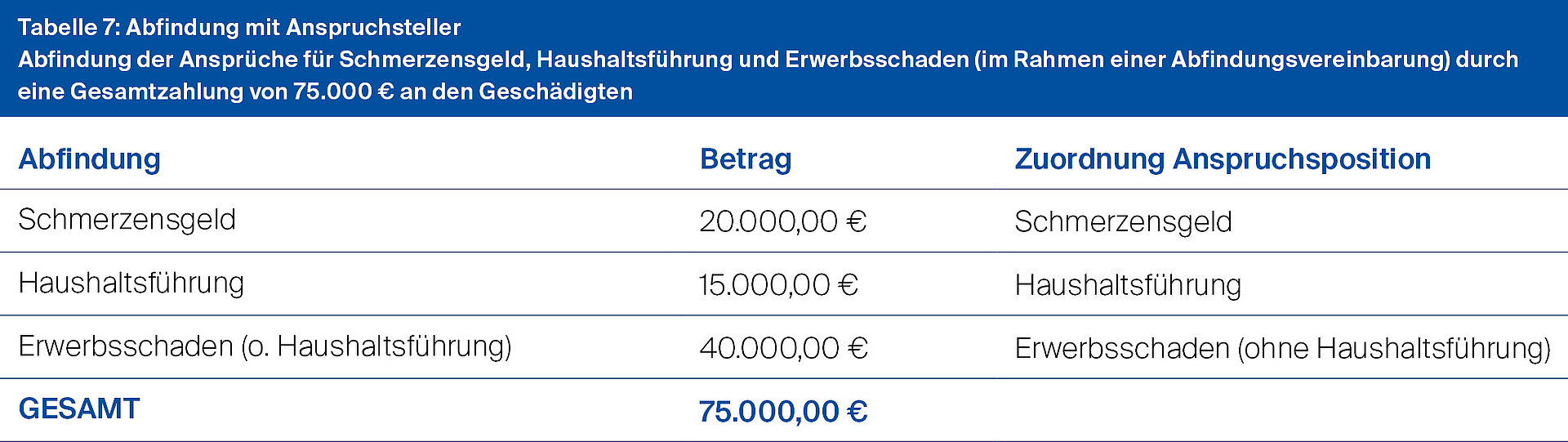

In den DV-Systemen werden häufig – passend zu den Sachbearbeitungsprozessen – auch nur die Gesamtzahlungen nach Anspruchstellern erfasst (und nicht nach Anspruchspositionen). Aus Sicht der Sachbearbeitungsprozesse ist dies absolut schlüssig, allerdings geht hierdurch leider jegliche Detailinformation über die einzelnen Anspruchspositionen und damit die Basis für die aktuarielle Modellierung verloren. Gemäß Tabelle 3 sind dabei insbes. Zahlungen an den Geschädigten, an Krankenkassen/Berufsgenossenschaften bzw. an Dienstherren von besonderer Bedeutung. Die Beispiele in Tabelle 4 bis 7 konkreter einzelner Forderungen bzw. Abfindungen sollen dies explizit verdeutlichen.

Die aufgeführten Beispiele zeigen sehr deutlich die wesentlichen Aspekte, die bei der Erhebung der nötigen Datenbasis zu beachten sind. Im ersten Schritt müssen Zahlungen stets auf die einzelnen Anspruchspositionen (wie in Tabelle 1 angedeutet) aufgeteilt werden. Konkret erfordert dies:

I. Anpassung der DV-Systeme, damit die nötigen Detailinformationen zu den Zahlungen erfasst werden können (diese betreffen auch den Aspekt der Schadenattribute, siehe Abschnitt 4).

II. Anpassung der Sachbearbeitungsprozesse, damit die nötigen Informationen auch erfasst werden.

Tabelle 5

Tabelle 6

Tabelle 7

Dabei ist klar, dass es zwischen manchen Positionen stets Unschärfen geben wird (beispielsweise zwischen Heilbehandlung und vermehrtem Bedarf). Darüber hinaus ist eine monetär exakte Aufteilung (siehe auch Beispiele in Tabelle 4 bis 7) oftmals nicht wirklich nötig und es können sinnvolle, sachkundige Rundungen (bspw. Rundung der Teilbeträge auf volle 100 €) oder relevante Mindestgrenzen (bspw. Aufteilung auf entsprechende Position ab Mindestzahlung von 100 €) definiert werden. Eine klare fachliche Definition der einzelnen Aspekte gemeinsam mit der Sachbearbeitung ist jedoch unerlässlich. Insbesondere sollte bei den Schadensachbearbeitenden ein Bewusstsein für die konkreten Modellierungsanforderungen sowie die nötige Datenqualität geschaffen werden, damit dies auch aktiv unterstützt werden kann und der höhere Aufwand für die Datenpflege akzeptiert wird. Werden Einzelschadenmodelle direkt in den operativen Einsatz gebracht (bspw. zur Generierung von Reservevorschlägen für Schäden), so wird der Nutzen „guter Daten“ durch entsprechende Arbeitsunterstützungen und -entlastungen für die Schadensachbearbeitung natürlich direkt erlebbar.

Die unter Punkt I und II genannten Aspekte und die damit verbundenen Aufwände bilden aus praktischer Sicht das Hauptproblem bei der Entwicklung von Einzelschadenmodellen für Personenschäden. Hier braucht es eine klare Vision zur Erschließung neuer Anwendungsgebiete und zur Generierung von zusätzlichem Nutzen (siehe auch Amberger, John und Wiedemann 2018 und Wiedemann und John 2021). Aus aktuarieller Sicht sollte allerdings schon allein die exponierte Stellung von Personenschäden (aufgrund ihrer i. d. R. hohen Schadenrückstellungen) eine höhere Detailtiefe zur besseren Modellierung durchaus rechtfertigen. Gleichzeitig ist klar, dass aufgrund der langen Abwicklungsdauer von Personenschäden – trotz Schaffung der Grundlagen für eine solide Modellierungsbasis durch Umsetzung der Punkte I und II – die Erhebung einer hinreichend großen Datenbasis signifikante Zeiträume in Anspruch nehmen wird. Um dies zu umgehen, kann man sich in der Praxis damit behelfen, die Modellentwicklung – parallel zur Umsetzung der o. g. Punkte – auf Basis einer hinreichend detaillierten Stichprobe von abgewickelten Personenschäden durchzuführen. Auf diesen Aspekt möchten wir nochmals gesondert in Abschnitt 5 eingehen.

Bei der Erhebung der nötigen Datengrundlage für Personenschäden kann es u. U. geboten sein, über die in Abschnitt 2 genannte Granularität hinauszugehen, um so weitere homogene Unterpositionen zu erhalten und damit zielgerichteter modellieren zu können – dies insbes. vor dem Hintergrund möglicher konkreter Anwendungen der gewonnenen Resultate. Dieser Aspekt betrifft besonders die Anspruchspositionen Erwerbsschaden und Pflege. Hierauf möchten wir in Abschnitt 3.1 und Abschnitt 3.2 kurz eingehen.

3.1 Weiterführende Aspekte – Erwerbsschaden

Grundlegend kann die Zeit nach dem Unfallereignis in die folgenden zwei Phasen eingeteilt werden (weitere relevante Detailinformationen können bspw. Wiedemann und John 2021 und Wiedemann und Herzog 2024 & 2025 entnommen werden):

Phase I: (Vollständige) Arbeitsunfähigkeit, der Geschädigte kann seiner Tätigkeit nicht nachgehen.

Phase II: Der Geschädigte kann wieder einer (eventuell anderen) Tätigkeit (eventuell nur eingeschränkt) nachgehen.

In Phase I erfolgt ggf. die Lohnfortzahlung bzw. die Zahlung von Kranken-/Verletztengeld. Beide sind gemeinsam mit dem eventuell noch verbleibenden Ausfall des Verdienstes etc. zu entschädigen. In Phase II muss ggf. ein – im Vergleich zur vorherigen Tätigkeit – eintretender Ausfall des Verdienstes etc. kompensiert werden. Entscheidend ist dabei, dass die Kompensation in Phase I i. d. R. direkt durch das Gehalt vor dem Unfallereignis determiniert ist. Offen bleibt dabei natürlich die Dauer dieser Phase. In diesem Kontext könnte man – insbes. auch im Zusammenspiel mit der Modellierung der Kosten für Heilbehandlung – in Erwägung ziehen, die Dauer der Arbeitsunfähigkeit (und eventuell auch die Dauer der Heilbehandlung) direkt zu modellieren. Diese Information könnte auch für die Schadensachbearbeitung im Zuge der Schadenregulierung von Interesse sein. Für eine Modellierung der Dauer der Arbeitsunfähigkeit müssen allerdings auch entsprechende Daten zur Verfügung stehen, deren Erhebung u. U. mit deutlichen Aufwänden verbunden ist.

Für die Modellierung der Phase II ist die aus der Verletzung resultierende Dauereinschränkung und die daraus resultierende berufsspezifische Einschränkung (für das weitere Berufsleben) relevant. Die entsprechende Minderung des Erwerbseinkommens kann i. d. R. direkt daraus abgeleitet werden.

3.2 Weiterführende Aspekte – Pflege

Pflegeansprüche – insbes. im Fall von Dauerpflege – können mit großen finanziellen Aufwänden verbunden sein. Insbesondere die Beurteilung der hierfür nötigen Schadenrückstellungen ist für die Sachbearbeitung regelmäßig eine große Herausforderung. Aspekte wie medizinischer Fortschritt und Kostenentwicklungen im Medizin- und Pflegebereich spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Ein detailliertes Verständnis der entsprechenden Ansprüche ist daher sowohl aus aktuarieller Sicht, als auch aus Sicht der Schadensachbearbeitung wünschenswert.

Aus aktuarieller Sicht erscheint es geboten, Pflegekosten auf weitere homogene Unterpositionen aufzuteilen, um so eine sinnhafte Modellierung überhaupt erst möglich zu machen. Wie jedoch bereits anfangs erwähnt, muss man hierbei allerdings beachten, dass es in der Praxis u.U. schwierig ist, eine hinreichend große Datengrundlage (als Basis für die Modellierung) zu generieren (da substanzielle Pflegeansprüche bei Weitem nicht bei jedem Personenschaden vorhanden sind). Aus diesem Grund kann es geboten sein, auf eine weitere Aufteilung gänzlich zu verzichten. Die ggf. zu betrachtenden homogenen Unterpositionen lauten (siehe Wiedemann und John 2021 und Wiedemann und Herzog 2025):

• häusliche Pflege

• stationäre Pflege

• Pflegegeld

• Hilfsmittel

• Umbaumaßnahmen

Die Modellierung kann sodann für häusliche und stationäre Pflege getrennt (siehe auch Wiedemann und Herzog 2025) erfolgen. Pflegegeld wird häuslicher Pflege zugeordnet, da es i. d. R. nur in diesem Fall gezahlt wird. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass potenziell beide Pflegearten in einem Schadenfall auftreten können. Pflegehilfsmittel und Umbaumaßnahmen sollten ebenfalls (sofern möglich) separat betrachtet werden. Beide Aspekte spielen insbes. bei Fällen hoher Pflegebedürftigkeit eine große Rolle.

4 Erhebung von Schadenattributen

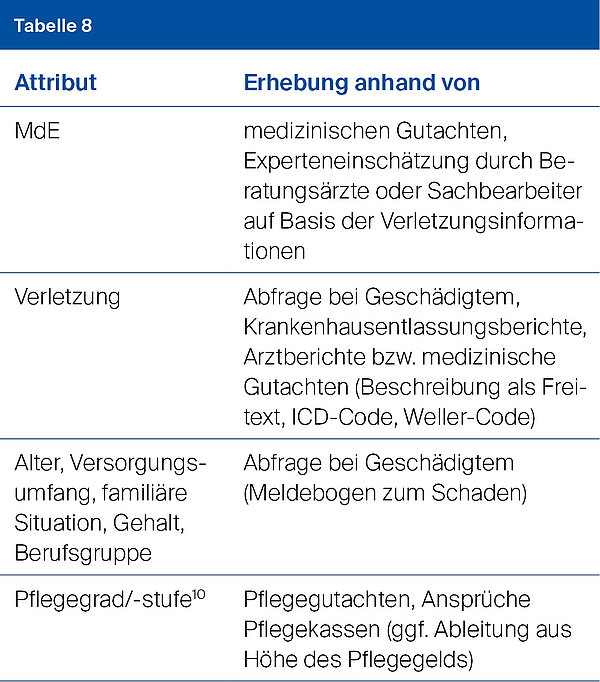

In Abschnitt 2 wurden bereits die wesentlichen zur Modellierung nötigen Attribute (aus aktuarieller Sicht) vorgestellt. In Tabelle 8 sind einige Aspekte zu deren Erhebung zusammengefasst. Sollte die Verletzungsinformation nur als Freitext vorliegen, kann im Rahmen der Modellierung bspw. im ersten Schritt eine geeignete Clusterung vorgenommen werden. Natürlich können auch Text-Mining Werkzeuge u. ä. im Rahmen der Modellierung verwendet werden. Darüber hinaus kann es u. U. noch sinnvoll sein, folgende weitere Informationen zu erheben, wobei zu beachten ist, dass deren Erhebung mit teils erheblichen Aufwänden verbunden ist:

• Dauer der stationären Heilbehandlung

• Dauer der Arbeitsunfähigkeit

• Dauer der häuslichen/stationären Pflege

Diese Informationen können durch Abfragen beim Geschädigten bzw. implizit durch Auswertung der Abrechnungen von Krankenkassen/Berufsgenossenschaften (bzw. der assoziierten Pflegekassen) gewonnen werden. Dort sind oftmals auch die entsprechenden Zeiträume vermerkt. Auf Basis der entsprechenden Zeitdauern kann bspw. eine detailliertere Modellierung von Heilbehandlung, Erwerbsschaden und Pflege erfolgen, denn sie stehen in einem direkten Bezug zur Höhe der jeweiligen Anspruchsposition.

5 Erhebung von Schadendaten mittels Stichproben

Vielfach sind die in Abschnitt 3 & 4 diskutierten Daten nicht (oder nur teilweise) in den DV-Systemen von Versicherungsunternehmen vorhanden. Möchte man in diesen Fällen trotzdem das Ziel der Entwicklung von Einzelschadenmodellen für Personenschäden verfolgen, so müssen DV-Systeme zielgerichtet angepasst werden, um die Informationen in maschinell verarbeitbarer Form verfügbar zu machen. Aufgrund der u. U. sehr langen Abwicklungsdauer von Personenschäden würde der Aufbau einer hinreichend großen Datenbasis hiernach allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen, da diese auch immer hinreichend viele vollständig abgewickelte Schäden enthalten muss. Um in solchen Fällen schneller zum Ziel zu gelangen, kann man die nötigen Informationen auf Basis einer entsprechenden Stichprobe des entsprechenden Schadenbestandes generieren (denn die Informationen zu den Schäden sind natürlich im Unternehmen in digitalen oder Papierakten vorhanden). Konkret heißt dies, dass eine hinreichend große Zahl an Akten auf die entsprechenden Informationen zu durchsuchen ist.

Ein wesentlicher Schritt unseres Umsetzungsprojekts zur Einführung von Einzelschadenmodellen war – nach fachlicher Analyse und Ableitung der nötigen Daten – die Erhebung von entsprechenden Schadendaten mittels mehrerer Schadenstichproben. Insgesamt haben wir auf diese Weise eine Datenbasis von ca. 3.000 Personenschäden mit der in Abschnitt 3 & 4 diskutierten Datenbreite generiert. Eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse dieser Stichproben ist in Wiedemann und Herzog 2024 & 2025 dargestellt. Folgende wesentliche Aspekte sind bei diesem Vorgehen in der Praxis zu beachten.

• Die Schäden der Stichprobe sollten – damit ein Erkenntnisgewinn möglich ist – bereits „fast vollständig“ abgewickelt sein. Konkret sollten im Idealfall alle Ansprüche erledigt sein, bis auf eventuell verbleidende Rentenansprüche (bspw. im Bereich des Erwerbschadens) mit bekannter Höhe. Im Bereich von Pflegeschäden heißt dies allerdings bisweilen – aufgrund der sehr langen Laufzeit –, dass der Meldezeitpunkt des entsprechenden Schadens sehr weit in der Vergangenheit liegen müsste und dieser damit u. U. nicht mehr repräsentativ ist (aufgrund medizinischen Fortschrittes, Teuerung, rechtlicher Änderungen im Pflegebereich, …). In diesem Fall wird manauch laufende Schäden in die Analysen einbeziehen müssen.

• Da eine Stichprobe zu einem wesentlichen Teil aus „fast vollständig“ abgewickelten Schäden bestehen sollte (wie im letzten Punkt diskutiert) und deren Meldezeitpunkt (aufgrund der langen Abwicklungsdauer von Personenschäden) sehr weit in die Vergangenheit zurückreichen kann, wird die Datenerhebung vielfach aus Papierakten erfolgen müssen.

• Papierakten zu Personenschäden können sehr umfangreich sein (in unserem Fall gab es Schäden, deren Dokumentation sich auf bis zu zehn Aktenordnern erstreckte, mit mehreren Hundert Einzelzahlungen). Es ist im ersten Schritt daher wichtig, die Struktur bzw. Organisation der Schadenakten zu verstehen, um die nötigen Informationen zielgerichtet finden zu können. Nur wenn die Akten hinreichend gut strukturiert sind, können die nötigen Informationen auch zeiteffizient gefunden werden. Empfehlenswert ist hier die Erhebung einer Test-Stichprobe, um zu verproben, ob die Erhebung der Daten überhaupt in konsistenter Weise und vertretbarer Zeit möglich ist.

• Die Erhebung von Daten aus einer Vielzahl von Schäden erfordert die Einbindung mehrere Personen. Dabei ist sicherzustellen, dass alle Beteiligten das gleiche Verständnis der zu erhebenden Daten haben und diese in konsistenter Weise erheben (bspw. sollten Unschärfen bei Aufteilung von Zahlungen auf die einzelnen Anspruchspositionen nicht unterschiedlich interpretiert werden). Konkrete schriftliche Arbeitsanweisungen als auch Schulungen können hier helfen.

• Insbesondere die Modellierung von besonders schweren Personenschäden (v. a. im Pflegebereich sowie Schäden mit hohen MdE-Klassen) ist eine große Herausforderung. Beim zufälligen Ziehen einer Stichprobe werden solche Schäden allerdings stets deutlich unterrepräsentiert sein. Hier kann es sinnvoll sein, eine Stichprobe gezielt durch Schäden aus diesem Bereich zu ergänzen. Für das Auffinden geeigneter Schäden muss in vielen Fällen jedoch auf die Sachbearbeitung (manuelle Suche) zurückgegriffen werden, da aufgrund mangelnder Daten in den DV-Systemen i. d. R. keine wirklich sinnhaften Auswertungen dazu möglich sind (allein nach hohen Zahlungen bzw. hohen Reserven zu suchen ist nicht genug). Wie oben bereits erwähnt, sollten auch diese Schäden bereits hinreichend abgewickelt sein.

6 Fazit

Die Entwicklung qualitativ hochwertiger Einzelschadenmodelle kann aus unserer Sicht nur auf Basis eines detaillierten Verständnisses der Fachlichkeit sowie hinreichend granularer Daten gelingen. Außerdem können nur durch den direkten Bezug zur Fachlichkeit wirklich neue Anwendungsgebiete erschlossen werden (bspw. Generierung von Reservevorschlägen für die Schadensachbearbeitung,

Optimierung der Rückversicherungsstruktur etc.). Darüber hinaus kann und darf die Entwicklung solcher Modelle nie ein bloßes aktuarielles Projekt sein. Zusätzliches Expertenwissen (v. a. aus der Schadensachbearbeitung) ist bei der Entwicklung und besonders bei der Kalibrierung der Modelle von entscheidender Bedeutung.

Auch in anderen Sparten kann in völlig analoger Weise (wie hier im Artikel beschrieben) vorgegangen werden, wobei die zugrunde liegenden fachlichen Aspekte oftmals (deutlich) weniger komplex sind. Wir haben mittelweile für nahezu alle Sparten im Schaden-/Unfallbereich Einzelschadenmodelle entwickelt und in den produktiven Einsatz (zur Generierung von Vorschlägen für Einzelfallrückstellungen

im Rahmen der Sachbearbeitung) gebracht. Durch den täglichen Einsatz der Modelle sowie die Implementierung von Qualitätssicherungszyklen können sie ständig zielgerichtet verbessert werden