Gastbeitrag von Prof. Dr. Roland Rau: Lebenserwartung im Wandel der Zeit

Gesellschaftlich wichtiger ist die Frage zur durchschnittlichen Lebenslänge, also der Lebenserwartung, und wie sie sich langfristig entwickeln wird. Diese zukünftige Entwicklung ist zentral für die Finanzierung von Rente und Pflege. Aber auch nahezu jeder andere gesellschaftliche oder politische Bereich hängt direkt oder indirekt mit ihr zusammen. Die Planung des ÖPNV oder seniorengerechtes Bauen sind nur zwei von vielen Beispielen, die angeführt werden könnten.

Ein Blick in die Vergangenheit kann uns vielleicht Anhaltspunkte für die zukünftige Entwicklung geben. Historisch gesehen ist die Entwicklung der Lebenserwartung zweifellos eine Erfolgsgeschichte: Ausgehend von der Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Rekordlebenserwartung, d. h. die höchste in einem Jahr gemessene Lebenserwartung, unaufhaltsam an – und das trotz vieler Unkenrufe währenddessen, dass die Grenze der Lebenserwartung nahezu erreicht wäre. Pro Dekade stieg die Lebenserwartung in etwa um 2,5 Jahre. Oder anders ausgedrückt: Knapp sechs Stunden pro Tag! In den letzten rund 20 Jahren verlangsamte sich das Tempo jedoch etwas.

Nichtsdestotrotz stieg die Lebenserwartung weiter an. Nicht nur im jeweiligen Rekordland, sondern auch in nahezu allen Industrieländern, wenn auch natürlich auf einem etwas niedrigeren Niveau. Tatsächlich handelt es sich mittlerweile um ein globales Phänomen: Mit wenigen Ausnahmen stieg die Lebenserwartung in allen Ländern der Erde seit Beginn des 21. Jahrhunderts, auch südlich der Sahelzone – eine Region, in der sie lange Zeit stagnierte oder sogar zurückging.

Die Gründe für den Anstieg der Lebenserwartung in den Industrieländern lagen zuerst bei Verbesserungen im Überleben im Kindes- und Säuglingsalter. In den letzten 50 Jahren verschob sich das Altersspektrum nach oben: Mittlerweile werden die meisten zusätzlichen Lebensjahre im Rentenalter hinzugewonnen. Die Lebenserwartung für Frauen in Deutschland im Jahr 2000 lag bei 80,99 Jahren, im Jahr 2019 bei 83,54 Jahren. Knapp zwei Drittel dieses Anstiegs um 2,55 Jahre geht auf gesunkene Sterblichkeit im Alter 65 und darüber zurück. Man lebt heute sozusagen „hintenraus“ länger.

Was aus individueller Sicht natürlich sehr zu begrüßen ist, ist dennoch die zentrale Herausforderung für die Finanzierung der Rente und Pflege, ganz unabhängig davon, ob es sich um ein staatliches Umlagesystem oder um eine betriebliche oder private Vorsorge handelt. Auch wenn die Lebenserwartung beständig nach oben gegangen ist, so bedeutete der Zuwachs an Lebensjahren in der Vergangenheit mehr Beitragsjahre, seit einigen Jahrzehnten aber nun mehr Bezugsjahre.

Für das verbesserte Überleben im Rentenalter ist hauptsächlich die reduzierte Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich. Allein in den vergangenen rund dreißig Jahren hat sie sich mehr als halbiert (altersstandardisierte Sterberate pro 100.000, 1994: 727; 2023: 323).

Doch wie sehen die Chancen für die Zukunft aus? Werden wir weiterhin einen Zugewinn der Lebenserwartung, insbesondere in Deutschland, beobachten können?

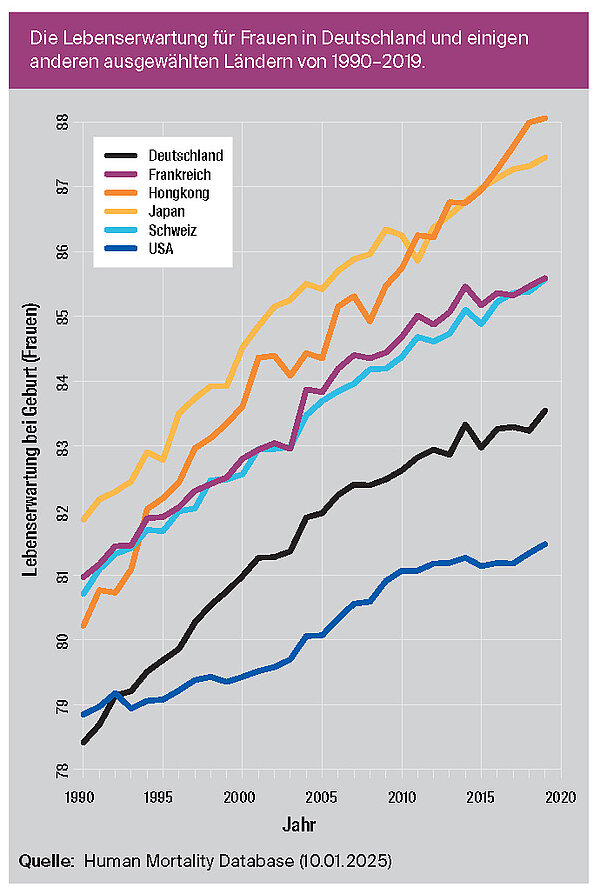

Selbstverständlich kann auch ich nicht in die Zukunft sehen. Aber ich denke, wir können verhalten optimistisch sein. Ich denke, dass sich die Lebenserwartung weiterhin nach oben entwickeln wird. Davon gehen auch das Statistische Bundesamt und die Vereinten Nationen in ihren jeweiligen Schätzungen für die Zukunft aus. Aus deutscher Sicht genügt ein Blick in unsere Nachbarländer nach Frankreich oder in die Schweiz, um zu erkennen, dass noch „Luft nach oben“ da ist: Im Jahr 2019 lag dort die Lebenserwartung von Frauen nach Angaben der Human Mortality Database etwa zwei Jahre über der in Deutschland. Die weltweit höchste Lebenserwartung wird mittlerweile in Hongkong gemessen. Dort lag sie in jenem Jahr schon bei 88,06 Jahren.

Eine andere Perspektive erlaubt die Analyse von Bevölkerungsgruppen, die tendenziell einen gesünderen Lebensstil praktizieren. In der Forschung werden hierfür gerne hochgebildete Personen (z. B. Mitglieder einer Wissenschaftsakademie) herangezogen oder religiöse Gruppierungen, deren Mitglieder nicht rauchen und auch keinen Alkohol trinken. Diese Gruppen leben typischerweise ein paar Jahre länger als die Durchschnittsbevölkerung. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen einer bestimmten Religion angehören sollten oder Mitglieder einer Wissenschaftsakademie sein müssten. Man erkennt aber daran, dass die Grenzen der Lebenserwartungsentwicklung noch nicht erreicht wurden; auch ohne „Nanobots“, genetische Eingriffe usw., von denen erwartet wird, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen werden.

Trotz der spektakulären Reduktionen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben sie dennoch die führende Todesursachengruppe, gefolgt von Krebs. Ich gehe daher davon aus, dass der größere Anteil an zukünftig mehr Lebensjahren weiterhin durch Fortschritte in der Medizin zu erwarten ist.

Die führende einzelne Todesursache für Frauen in Deutschland ist mittlerweile Demenz. Das mag überraschend klingen. Grund ist die Verwendung des sogenannte „Grundleidens“ bei der Todesursachenstatistik.

Ohne in Zahlen und Prognosen zu versinken, kann man davon ausgehen, dass aufgrund von Bevölkerungsalterung und Fachkräftemangel die Finanzierung und Ausgestaltung der Pflege von Demenzkranken unsere Gesellschaft noch vor größere Herausforderungen stellen wird. Möchte man sich nicht nur auf die medizinische Forschung verlassen, so kann man auch auf individueller Ebene durch einen gesunden Lebensstil einen Beitrag für ein möglichst langes Leben leisten: ausreichend Bewegung, (wenn überhaupt) ein moderater Alkoholkonsum, ein Verzicht aufs Rauchen und eine gesunde Ernährung. Kurzum: Die Ratschläge umsetzen, die einem einst das Elternhaus mit auf den Weg gegeben hat.